ある懇談会の前半の講義部分でこういう話が出ました。

「ある弁護士は、『成年後見人選任審判を求める申立書類は、

中学生でも作ることができる』と言った」

私は、ある司法書士がこう話している場に居合わせたことがあります。

「『成年後見人選任審判を求める申立書』を作るのはやさしい」

これらの発言には色々な問題が含まれています。

弁護士の発言ですが、これは論外でしょう。

きっと、その弁護士は中学生が作るレベルの申立書を作っているのだと思いました。

被後見人となる方(本人)の生活状況や性格、こだわり等々を見抜けるか?

中学生には難しいと思います。

機械的に穴埋めをする感覚で申立書類を作る人は、上記のような点をみていないのかもしれません。

原因は、「認知症のために判断能力を喪失した常況」、必要な支援は財産管理・・・

これらは多くの人に共通です。

それゆえ、申立人や本人(被後見人)の住所と名前を書き換えるだけで済む。

そういう感覚なのだろうと思います。

この種の仕事のやり方をする人は、以前に記事で触れたことがある「コピペ先生」。

この程度であれば、中学生にも可能でしょう。

しかし、話しぶりや表情、身体の動き等から本人の心境を察知することができるか?

質問に対する反応の裏にある感情の動きを感じることができるか?

これはなかなか難しいのです。

そして、こういった点を気にせずとも書類作成だけであれば、たしかに可能です。

それが、その後に就任する後見人にとって「使える書類」かどうかは関係ないのであれば。

私には無理な仕事のやり方です。

家裁の裁判官や書記官が読んで、本人の人物像を把握できるか?

後見制度による支援の必要性を認めることができるか?

就任する後見人が読んで役に立つかどうか?

その後の長い付き合いの中で、読み返す価値があるかどうか?

私は常にこれらの点を念頭に置いています。

中学生にこれらの点に配慮した書類を作ることができるとすれば、ちょっと怖いです。

それだけ世間ずれしてしまっているということでもあるので。

というわけで、第二の「やさしい」という点にも概ねの答えを示したと思います。

慣れれば「やさしい」です。

だから、「やさしい」発言は、慣れた方の個人の感想なのだろうと思います。

「客観的にやさしい」かどうかは、この記事の内容からご判断下さい。

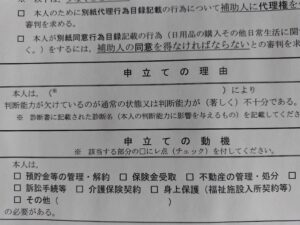

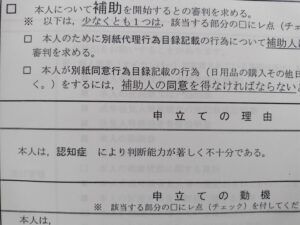

★ これが書式の一部で,「申立ての理由」は( )に記入すれば済みます。

では、( )内にたとえば「認知症」と書けばよいのか?

そうではありません。

これは保佐の場合の「申立ての理由」です。

たったこれだけのことですが,プロならきっちり整理します。

( )に「認知症」と書き込んでいるだけで済ます人はいないでしょう。

さて,中学生だったらここまで気を遣うか?

単に「認知症」と書いて済ませている司法書士がいたとしたら・・・