消滅時効の援用を簡単な例で説明すると以下のようになります。

ーー

① Aさんが、1998年4月にX社から40万円を借り入れました。

② 同年5月に4万円を返済したものの、後は返済できませんでした。

③ その結果、遅延損害金がふくらんでしまい、債務は200万円になってしまいました。

④ その請求書が今日の郵便で届きました。

⑤ 今も当時も貸金業者の債権は5年で時効を迎えます。

それを知っているAさんは、請求書を無視しました。

⑥ 6月になって福岡簡易裁判所から原告をX社、被告をAさんとする訴状が届きました。

X社が貸金返還請求訴訟を起こしたのです。

⑦ Aさんは、時効が成立しているから無視してよいと思いました。

⑧ 7月に判決書が裁判所から届きました。被告は、原告に対し・・・支払え」

時効だから払わなくても構わない。Aさんはそう考え、これも無視しました。

⑨ 9月になり、Aさんの取引口座が差押えを受けました(強制執行手続)。

Aさんがコツコツ貯めていた200万円をX社が回収してしまいました。

「おかしいじゃないか!時効なのに!」

ーー

さて、Aさんはどこで間違ったのでしょう?

答えは⑤です。または⑥でも間に合いました。

貸金の消滅時効は最終借入日または最終返済日の翌日から5年で完成します。

ですが、それは「私は消滅時効の利益を受けますよ」と意思表示をした場合。

黙っていてはいけないのです。

裁判所は、X社の訴状をみて「ああ、消滅時効が完成しているな」と理解してくれます。

しかし、Aさんがその利益を受けるとはいわないのです。

そうであれば、X社がAさんにおカネを貸した証拠がある以上、X社の主張どおりに判決をします。

訴訟になっても、Aさんが答弁書で「時効だから払わん」と述べれば負けません。

だから⑥でも間に合うのですが、⑤の段階で処理をした方が簡単です。

これをすることができるのは、Aさん本人、その代理人である弁護士です。

そして、簡裁代理権を有する司法書士も代理人としてすることができます。

簡裁代理権を有しない司法書士はできません。行政書士もできません*。

弁護士や簡裁代理権を有する司法書士(認定司法書士)が

「当職はAさんの委任を受けた代理人です」

という受任通知をX社に送ると、その時点でX社はAさんへの直接取立てを中止します。

そのうえでAさんとの取引履歴を開示します。

弁護士や認定司法書士はその履歴をみて「消滅時効の完成」を確認します。

そして、

「代理人として委任者の利益のために消滅時効を援用します」

という通知をX社に送ります。

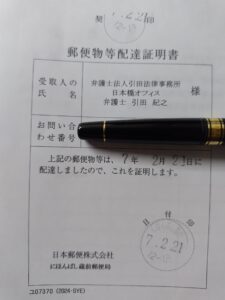

★ 私が債権者の代理人に送付した内容証明郵便の配達証明書

受任通知は普通郵便で、消滅時効の援用は内容証明郵便で送っています。

これでAさんはX社に対して返済する必要は完全になくなります。

私の場合は、確実に消滅時効が完成している場合でも債権者に電話で確認をとります。

「消滅時効の完成を認め、Aさんにはもう請求しませんね?」

というような形でしめくくるようにしているのです。

Aさん宛ての報告書には電話確認をした日時と対象者を明記します。

これでAさんに間違いなく安心していただけます。

消滅時効の援用は上記のようにご自身でも可能です。

ただ、消滅時効の完成の判断や書面による主張の仕方などに不慣れな方が多いのが実情。

それで我々のような専門職が依頼を受けているのです。

*行政書士及び簡裁代理権を有しない司法書士にはこの種の事件について委任を受け交渉する権限がありません。

やっている例があれば弁護士法違反です。できるのは、Aさん名義の文書を作成することだけです。

ネット上では行政書士が非常に安い報酬を掲げていますが、できるのは文書作成だけです。

代理人として前面に立ってAさんを守ることはできません。